揭秘八里橋之戰(zhàn) 為何清軍傷亡一萬多只殺敵12人?

戰(zhàn)爭過程:

1860年8月21日,天津大沽失陷后,英法聯(lián)軍萬余人逼近通州。

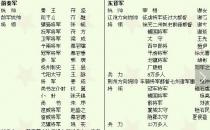

僧格林沁在通州一帶的軍事部署是,由他統(tǒng)率馬、步兵17000人,駐扎在張家灣至八里橋一線,扼守通州至京師廣渠門的大道。又命副都統(tǒng)伊勒東阿督帶蒙古馬隊(duì) 4000人防守八里橋;另有1000名察哈爾蒙古馬隊(duì)由總管那馬善統(tǒng)帶,防守馬駒橋東南之采育,以防敵軍從馬頭西進(jìn),繞道進(jìn)犯京師;直隸提督成保率綠營兵 4000人防守通州。副都統(tǒng)勝保率京營5000人駐守齊化門以東至定福莊一帶,作為聲援僧格林沁和護(hù)衛(wèi)京師的后備部隊(duì)。僧格林沁統(tǒng)率清軍共計達(dá)30000 人,其中蒙古馬隊(duì)共近10000人。1860年9月18日,英、法聯(lián)軍先頭部隊(duì)自天津北犯,是日中午,自河西逼近張家灣附近,并向張家灣的清軍駐地發(fā)炮攻擊。僧格林沁所部守軍早已嚴(yán)陣以待,向敵陣勇猛沖鋒。

英、法聯(lián)軍為抵御彪悍的蒙古馬隊(duì),以數(shù)百支康格列夫火箭齊射悍不畏死的蒙古勇士,蒙古騎兵馬匹驚駭回奔,沖動后面的步隊(duì),導(dǎo)致陣勢混亂,紛紛后退。在清軍失利的形勢下,僧格林沁立即率部退入八里橋,以扼赴京道路。隨后,英法聯(lián)軍一舉占領(lǐng)了張家灣和通州城。

戰(zhàn)況分析:

八里橋之戰(zhàn)失敗原因主要是,大部分滿蒙騎兵喪失近戰(zhàn)能力,很多連祖先留下的弓都拉不開,臨敵居然在馬上用火繩槍對射,射得中才奇怪,拉得開弓的也只一味用遠(yuǎn)箭射敵,射出的箭不但慢,又不準(zhǔn),而且還沒力,聯(lián)軍中箭的人很多,但基本都是擦傷表皮,根本沒有給敵以有效的弓箭打擊,再有清軍始終不敢近身肉搏。當(dāng)然也有少數(shù)比較英勇的,但不多。

即便如此,英法其中幾個方陣居然還是被沖開缺口,但沖進(jìn)去清軍騎兵平素武備廢弛,武藝不精,很多居然連一對一的拼刺也拼不過。那時的清軍懼怕肉搏到匪夷所思的地步,開始無論英法聯(lián)軍槍炮多激烈都好,清軍還是能頂著彈雨沖鋒,并且在沖到50米處,走馬徘徊與敵軍對射,雖然敵方火力強(qiáng)勁也能一直堅持,待到英法聯(lián)軍的1500騎兵舉著馬刀和長矛一出,清軍的騎兵就像見到洪水猛獸似的,立時全線潰敗。

結(jié)果:

八里橋之戰(zhàn),清軍總兵力為3萬多人,其中騎兵2萬余人,步兵1萬余人,炮兵2千,火炮100余門。英法聯(lián)軍先鋒步兵6千,騎兵1千5百,炮兵1千,火炮60 余門。聯(lián)軍占據(jù)了火力上的相對優(yōu)勢,而清軍則占了兵力上的絕對優(yōu)勢,同時還占據(jù)兵種優(yōu)勢,但清軍騎兵居然在陣亡1200人之后就潰不成軍。此戰(zhàn)全軍覆沒是以訛傳訛,事實(shí)上這些貴N代騎兵打仗是沒力氣,逃跑還是綽綽有余的。

整場戰(zhàn)役,清軍死傷過半,英法聯(lián)軍陣亡12人。當(dāng)法國皇帝拿破侖三世嘉獎法軍統(tǒng)帥為伯爵時,遭遇許多議員反對。多數(shù)人都認(rèn)為,所謂八里橋字戰(zhàn),不過是“一場引人發(fā)笑的戰(zhàn)斗”,法軍將領(lǐng)根本不配得到那么高的賞賜。”

八里橋之?dāng)。菙≡谝蝗撼衅饺站茫e弱不堪的軍N代身上,他們是否能稱作軍人都成問題,如果換到是他們的祖先,英法聯(lián)軍會死得很慘。

相關(guān)文章

推薦閱讀

- 1我軍歷史上為何愛以第四命名開創(chuàng)性部隊(duì)

- 2淞滬會戰(zhàn)之謎 十九路軍為何奇襲日軍八九式戰(zhàn)車

- 3鄙視!淞滬抗戰(zhàn)中國人因錢為日軍做間諜出賣情報

- 4清代八旗為何有俄國人?尼布楚戰(zhàn)役唯一的紅利

- 5李宗仁 黃百韜是被蔣介石“排除異己”害死的

- 6日本出云號航母的前世今生 曾被中國人記恨

- 7日媒妄言出云號戰(zhàn)力超遼寧艦 專家回應(yīng)不能比

- 8美越戰(zhàn)爭之溪山之戰(zhàn) 美軍的陣地成了人間煉獄

- 9宋金戰(zhàn)爭其實(shí)是兩敗俱傷 金國也難逃衰弱的怪圈

- 10普魯士陸軍主義 德軍為何對坦克家族一往情深?