關羽使用的兵器是長矛和環首刀 而不是青龍偃月刀

三國演義里關羽揮舞青龍偃月刀溫酒斬華雄,萬軍從中殺顏良、株文丑,過五關斬六將的英雄形象一直為人們所耳熟能詳。其實歷史上的關羽所使用的兵器并非青龍偃月刀,而是長矛。

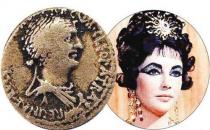

青龍偃月刀的刀型是屬于彎刀類的,而此類刀型直到宋代前后才在中國出現。

唐代以前,中國戰刀的刀型是直刃刀。從漢代、三國、兩晉南北朝、隋唐初期的環首刀,到唐代的陌刀、橫刀皆是如此。宋代以后,中國戰刀的刀型才以曲刃為主,典型的如手刀、樸刀等。此類刀型是漢族人在同匈奴、鮮卑、契丹、阿拉伯、波斯以及印度等西域民族交戰或交往的過程中逐漸形成的,因為西域民族自古以來的戰刀的刀型就以曲刃為主。到了元代,蒙古彎刀更是廣為使用。到了明清又出現了雁翎刀、戚家刀、柳葉刀、牛尾刀等,也都是彎曲刀刃。所以,在漢末,彎曲型的青龍偃月刀是不可能出現的。

而且,像青龍偃月刀這樣需要雙手使用的長柄大刀是不適和騎兵使用的,因為騎兵作戰需要一手策馬,一般只能用一手持兵。所以除了單手持握的兵器以外就主要是長矛了,騎兵使用長矛并非如演義小說或是影視作品里描述的雙手持械揮舞,如果是這樣的話,就沒法控制戰馬的動作,沒法使戰馬的動作和人的動作協調了,這就沒法打仗了。事實上,冷兵器時代,騎兵持矛作戰主要的動作是,一手策馬,一手持矛,并用持矛的手臂夾住長矛,利用長矛的長度和戰馬的速度和沖擊力擊殺敵人,只在必要時才雙手持矛。所以,漢代以后,直到明清,騎兵的主要格斗兵器是長矛或長槍 ,同時將單手使用的佩刀(腰刀)作為輔助兵器。

關羽作為一員勇猛的驍將,是騎馬作戰的,所以其所用的兵器也不會出此例外。就是說他所用的格斗兵器應該是長矛和佩刀,東漢末期的佩刀就是歷史上有名的環首刀。

《三國志--關張馬黃趙傳》有關羽擊殺袁紹大將顏良的記載:“羽望見良麾蓋,策馬刺良于萬眾之中,斬其首還,紹諸將莫能當......”史書中用一個“刺”字,說明關羽用的兵器應該是以擊刺為主的長矛。為什么不是劍?劍不也是以擊刺為主嗎?因為到了漢代,劍在軍隊中已經被環首直刀所取代,只作為貴族和高級文武官員的的隨身自衛兵器或配飾,至于是否為民間俠客所常用,尚待考證。

還有一種以擊刺為主的兵器就是戟,然而戟隨然可以擊刺,但還有個功能,就是橫擊,這有些類似長柄大刀的功能在需要一手策馬一手持兵的騎兵手上難以發揮,所以在戰馬取代戰車以后,戟就逐漸從騎兵的武器庫里退了出來,到了東漢年間,主要成為步兵武器了。

而騎兵的近戰格斗武器,則主要是長矛和環首刀,而環首刀屬于短兵,主要是作為軍官和騎兵的佩刀,是作為自衛武器來使用的,有些類似今天的手槍,而長矛則是主戰武器,有些類似今天的步槍。

稍稍懂點格斗常識的人都知道“一寸長一寸強,一寸短一寸險”這個道理,所以說,在不是你死就是我亡的面對面的生死搏殺中,關羽是不會用劍這樣的輕短兵器和顏良這樣的驍將進行馬上交鋒的,其所使用的兵器必定是長矛。

至于“斬其首還”的“斬”字和“刺”并不矛盾,古代作戰,無論用什么方法擊殺敵人,都有斬取首級請功的習慣,這個“斬”的動作,應該是用佩刀來完成的,這個佩刀就是環首刀。