中國最早的伊斯蘭教寺院在哪里?清凈寺,初名圣友寺,又稱艾蘇哈卜大清真寺,位于福建省泉州市區涂門街,是阿拉伯穆斯林在中國創建的現存最古老的伊斯蘭教寺,始建于北宋大中祥符二年(公元1009年),是年為回歷400年。下面就跟360常識網一起具體看看中國最早的伊斯蘭教寺院等相關內容。

整體格局

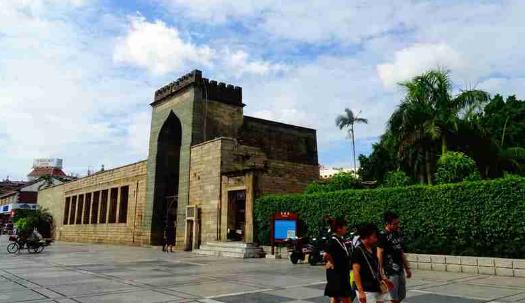

清凈寺占地面積2184平方米,寺門朝南,主體建筑有門樓、奉天壇、明善堂三部分,類敘利亞大馬士革風格,仿照中世紀阿拉伯地區伊斯蘭教寺形式而建。

由于一般清真寺的主體建筑禮拜殿的朝向必須面向圣地麥加,而麥加位于中國的西方,故清凈寺布局也像國內大部分清真寺一樣,整體是東西向。內部雖然沒有明確的布局形制,但在建筑分布上也有“主次”之分。如雖然經過多年改建、擴建,清凈寺重要空間的禮拜大殿——奉天壇仍處于整個組群的前部并緊挨著清凈寺入口。而那些輔助或較次要的空間,如寺內人員住房和水房等則建在較隱秘的后部區域。

除分布靈活、主次明顯外,清凈寺還體現了伊斯蘭教清真寺在功能空間上大分散、小集中特點。隨著歷代擴建和改建,逐漸有了目前所見的院落式格局:整體無明確軸線關系,但是寺門樓、明善堂和新建禮拜大殿各自形成了三條單體軸線。即各個建筑單體看似分布較為分散和無序,但有些建筑單體本身又自成一個完善的體系,如明善堂和新建禮拜大殿內部都包括了禮拜、沐浴、輔助等伊斯蘭宗教活動必需的空間。

主要建筑

門樓

大門樓的外觀具有傳統的阿拉伯伊斯蘭教建筑形式。大門朝南,入口凹進,高12.3米,基寬6.60米,門寬3.80米,用輝綠巖條石砌筑,分外、中、內三重。除了第三重為磚砌圓頂,第一、二重皆為青石作圓形穹頂拱門,有著和中國古建筑的“藻井”相類似的石構圖案,第一尖拱大門穹頂正中銜接外層,倒懸一朵雕刻精致的輝綠巖蓮花。以此垂蓮為中心,砌嵌成放射狀,由上端沿外層各側延伸,有如蜘蛛網狀拱形寶蓋。表示伊斯蘭教崇尚圣潔清凈,門樓正額橫嵌阿拉伯文浮雕石刻。

中層輝綠巖尖拱門內的結構,是用花崗巖精工雕砌成半穹窿形。穹窿壁上,砌飾著層層疊疊87個精工雕琢的小型尖拱,狀似蜂巢。連同門樓東西兩墻砌飾的8個巨大尖拱壁門、壁龕,以及構成門樓分成3層的4道尖拱大門,整座門欞共有大小尖拱99個,象征贊頌真主的99個尊美之名。門樓內層為石砌正方形,東西兩壁各砌飾一巨大尖拱壁龕。上部為青磚塊圈筑的圓形大穹頂,涂堊潔白,無任何裝飾,象征無限宇宙空間。

望月臺

門樓頂部為平臺,前半部是“望月臺”,乃伊斯蘭教“齋月”前,伊瑪目(教長、阿訇)率鄉老在齋月前及齋月末站立于臺上觀望初升新月,決定穆斯林封齋(齋戒)和開齋日期的地方。望月臺上,筑砌墻垣環繞。南墻正中,內、外各砌飾一尖拱墻龕。北墻正中,筑開一登臺人口,左右壁嵌鑲兩塊漢語陰字“月”、“臺”石刻。由于受中國傳統文化影響,望月臺亦采用了中國建筑文化結構與文化含意,月臺周圍東、西、北三面墻體上端砌筑24個“回”字形垛子,狀如城堞(原應是24個尖拱小窗),象征中國農歷四季氣候之分季節。臺之四角,聳立四座造型獨特,纖巧玲瓏的阿拉伯式尖塔,成為融中西文化為一體的特色建筑。

平臺上原來還有一座富有伊斯蘭特色的拱形圓頂小亭,名曰“望月亭”,供伊瑪目、阿訇率眾鄉老登臺望月時休憩。望月臺上之亭、塔,均毀于明萬歷三十五年(1607年)泉州大地震,萬歷三十七年(1609年)知府姜志禮、知縣李侍問捐俸以助,清凈寺教長夏日禹、教友林日耀等募緣重予修復,后又因長期遭受狂風暴雨侵襲,電閃雷擊,尤其受地震擺動,年久失修而再度毀于清初。

轉載請注明來源:360常識大全網 http://m.jewhye.com/