世界銘文最多的鐘是什么鐘?永樂大鐘,中國現存最大的青銅鐘。鑄造于明永樂年間,萬歷三十五年(1607年),大鐘被移到萬壽寺。清雍正十一年(1733)移置覺生寺(今稱大鐘寺)。銅鐘通高6.75米,鐘壁厚度不等,最厚處185毫米,最薄處94毫米,重約46噸。鐘體內外遍鑄經文,共22.7萬字。銅鐘合金成分為:銅80.54%、錫16.40%、鉛1.12%,為泥范鑄造。下面就跟360常識網一起具體看看世界銘文最多的鐘等相關內容。

組成結構

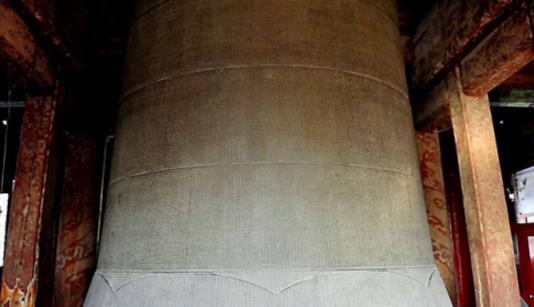

造型

北京的大鐘寺,原名覺生寺,覺生寺的大鐘是明代永樂年間鑄造的,所以叫“永樂大鐘”。銅鐘懸掛在大鐘樓中央巨架上,通體褚黃,高6.75米,直徑3.7米,口外徑3.3米,重46.5噸。鐘唇厚18.5匣米,鐘體光潔,無一處裂縫,內外鑄有經文230184字,無一字遺漏,鑄造工藝精美,為佛教文化和書法藝術的珍品。

永樂大鐘外壁“中宮”均勻地鑄有六道平行環形線(弧弦紋),最上面的一道環形線在“鐘肩”位置,即普通佛鐘的“上帶”處,最下面的一道平行環形線與鐘裙上沿波曲弧弦紋局部呈有規律靠近但并未重疊狀,這道環形線,相當于普通佛鐘的“下帶”,區分鐘體的“中宮”與“鐘裙”。

大鐘的外觀(形式)設計賦予每道“平行環形線”2個功能:劃分“銘文圈”和美化“合范縫”。劃分“銘文圈”的實用性是為了“排版”和句讀的需要,比如,鐘體“中宮”外壁第1至第5“銘文圈”每行的字數都是43個字,與鐘體下部逐漸外張相一致,每個“銘文圈”的行數在逐步增加,第1“銘文圈”共400行、第2“銘文圈”共408行、第3“銘文圈”416行、第4“銘文圈”424行、第5“銘文圈”441行,《諸佛名經》在永樂大鐘內、外壁之間“三進三出”,也是通過其內、外壁的“銘文圈”實現的;美化“合范縫”指的是鑄鐘工藝的需要,永樂大鐘的鐘體雖說是一次性澆鑄而成,但它采用的是“地坑造型表面陶化的泥范法”,在鑄造準備過程中,其“外范”是將逐個制作的“銘文圈”合成一個整體外范,鑄成后難免留下“合范”的縫隙痕跡,永樂大鐘則運用若干條規整的“平行環形線”把其美化了。

質地

永樂鐘銅質精良,致密堅固,合金純度考究。從大鐘頂部一個微小的砂眼中取出一個微小的金屬顆粒;從大鐘底部不顯眼的邊緣刮掉一點金屬粉末。化學定量分析結果表明,大鐘上下部位的成份是均勻而一致的:銅80.54%;錫16.41%;鉛1.12%;鋅0.22%,永樂大鐘除含有銅、錫、鉛、鐵、鎂外,還含有金和銀,而且含量很高,其中含金18.6公斤、含銀38公斤。大鐘內還檢出了0.03%的金和0.04%的銀。青銅的機械性能曲線顯示,當含錫量在15%至17%時,抗拉強度達最高值,聲學性能也達到最佳狀態。還有鉛、鋅、鐵、硅、鎂等元素。這種成分配比,與《考工記》中的“六齊”項下的“鐘鼎之齊”的記載極其近似。

該鐘重約46噸,史載,明初的銅礦有江西德興、鉛山。后來擴展到四川梁山、山西五臺、陜西寧羌、略陽和云南等地。這些銅礦的開采和冶煉為永樂大鐘的鑄造提供了充足的原料支持。其他金屬的冶煉技術也對永樂大鐘的鑄造具有重要意義。如懸掛該鐘的是一根165mm×65mm截面,長1125mm的穿釘,其外表是銅質,但卻能吸附磁鐵,說明里面包的是鋼芯,而這個鋼芯恰好反映了當時最先進的煉鋼技術。

經文

鐘身內外鑄滿陽文楷書佛教經咒,是明初館閣體書法藝術代表作。外面為《諸佛如來菩薩尊者神僧名經》、《彌陀經》和《十二因緣咒》,里面為《妙法蓮花經》,鐘唇為《金剛般若經》,蒲牢(鐘紐)處刻《楞嚴咒》等,計有經咒17種,皆漢字楷書,字體工整,古樸道勁,勻稱地分布在鐘體各處,相傳是明初書法家沈度的手筆。當初明成祖鑄造這么多佛經於鐘上,為的是弘揚佛法,使佛經傳諸久遠。

大鐘所鑄經文,幾百年來誤傳是《華嚴厲經》,故有“華嚴鐘”的叫法。近年查明鐘上所鑄乃以明永樂帝御制的《諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經》和以《法華經》為主的八種經,并無《華嚴經》。大鐘鑄造精致,鐘形弧度多變,周身無磨削加工痕跡,充分顯示鑄造工藝高超,奇妙獨特。

明成祖晚年潛心撰寫《諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經》凡四十卷,二十萬言。其中前二十卷十萬字便刊登在永樂大鐘不朽的版面上。鐘上的鑄字還有許多其它漢文佛經和梵文佛咒。有學者猜測,明成祖鑄鐘的初始動機便是為了給自己的嘔心瀝血之作尋找一個永恒的載體,以教化眾生和流傳百世。照這樣看,經文和鐘體便相當于靈與肉的關系了。23萬字的版面,安排得如此勻稱整齊,從頭至尾絕無空白,又一字不多一字不少,真要經過一番精心的運籌和計算。據說是大書法家沈度率京中名士先在宣紙上把經文寫就,然后用朱砂反印到鐘模上,再由工匠雕刻成凹陷的陰文。剩下的事,便是以火為筆,以銅為墨,將這光潔挺秀、見棱見角的23萬金字一揮而就了。

轉載請注明來源:360常識大全網 http://m.jewhye.com/